Por José Eduardo López Bosch

La belleza del rostro, la vivacidad de los ojos, enmarcados por esas espesas cejas y la fuerza de los músculos, «desaparecen cuando a uno se le va la vida», nos dicen desde que somos niños, porque nos educaron en esta cultura occidental judeocristiana, basada en la concepción de la muerte, como un castigo divino que «el Señor impuso al hombre, por desobedecerle, cuando lleno de ira, lo expulsó del Edén (paraíso terrenal), condenándolo a obtener el pan con el sudor de su frente…» Es decir, a trabajar y a estar sujeto al dolor y la muerte para que vuelva al suelo, pues de él fue tomado, según se cuenta en el primer libro «sagrado» del Génesis.

Sin embargo, este concepto de muerte que trajeron los frailes misioneros, que vinieron acompañando a los conquistadores, se opone al encontrado en estas tierras, en las que se festeje y se convive con ella, en donde se concibe como una unidad, este binomio vida~muerte, porque no puede existir la una sin la otra; lo que hacía que la muerte conviviera en todas las manifestaciones de su cultura, que su símbolo o su glifo apareciera por doquier; que se le invocara en todo momento y lugar; que se escuchara su nombre conjuntamente con la vida; que se representara en una sola figura, en la que la mitad estaba encarnada y la otra parte descarnada; en fin, que tuviera parte, la muerte, de la cotidianidad de la vida, lo que ha hecho que su celebración siga viva en el devenir del tiempo.

Por eso nuestro pueblo, por su cultura ancestral tiene siempre presente a la muerte, se le espera desde que se nace, y si bien es cierto que se llora y se entristecen los seres queridos, cuando ven que alguien se les muere, también se le festeja y se sigue una serie de prácticas, ritos y mitos que nos hacen reflexionar a los que estamos educados en la forma occidental y contrastamos sus prácticas, no sólo las mortuorias, en donde, por influencias, se «cafetea» al muerto por varios días y en los velorios se cuentan anécdotas y chistes, se convive, se escucha música y al acorde de ésta, se le entierra; es decir, se le devuelve su morada con la madre tierra, para que entre al inframundo y de ahí regrese, cada año, a convivir con los suyos, los vivos, en la conmemoración de los días de muertos, que le dejaran el sincretismo, la simbiosis y la síntesis, hoy en día, de esta Cultura de la Muerte que viven y practican.

El paso del tiempo ha hecho alguna mella en estas ancestrales conductas; pero estas tienen tanto arraigo que a pesar del tiempo, la celebración de los días de muertos sigue vigente y digo días, porque esta celebración se lleva varios períodos de tiempo, que como veremos, en su origen eran dos meses, uno dedicado a los niños, que después de muertos vivían en los juncales, y el otro mes, dedicado a los adultos y éstos, según la forma de su muerte, pasaban las pruebas que se les ponía para disfrutar de este nuevo estado que les hace entrar en la eternidad, es decir, lo que ya no tiene ni principio ni fin.

También en esta fecha se va al panteón a limpiar las tumbas de sus muertos, «para que cuando vengan las encuentren limpias y no piensen que se les ha abandonado u olvidado». Al regreso, se limpia la casa y se prepara el lugar de honor a donde se va a poner altar y ofrenda.

Muy temprano, el 31 de octubre, o desde la noche del treinta, se pone la mesa del altar, la que se cubre con un mantel o ayate, confeccionado y usado sólo para esta época, a donde se ponen los candelabros que llevan las velas, los que serán blancos para recibir a los niños; los floreros a los que se les ponen alhelíes, además de separar los pétalos de muchos de ellas para esparcirlos desde la entrada de la casa, hasta el altar de ofrenda; se pone el petate «nuevo» en el piso junto al altar, sobre el que se colocan los tamales, platillos con sal, el vaso con agua, a veces se adornan con papel picado, se distribuye la fruta y las cazuelas de barro, se ponen los alimentos preparados, figuritas también de barro o juguetes de vara, con los que juegan los niños; se ponen canciones, que se harán brasas para poner el copal e incienso en el incensario y, por último, se prepara la luz, farol o estrella sobre la puerta que alumbrará el camino para que los muertos no se confundan, encendiéndose ésta desde la noche del día 30, y se prepara la leña con la que se harán las fogatas, en las puertas de las casas, para calentar a los vivos, que conversan por las noches y que «calientan a los abuelitos muertos que vienen a visitarlos».

Iniciemos este comentario sobre el «Festejo a los Muertos» como se celebran hoy en día aquí en Tláhuac, señorío que fuera fundado por los Cuitlahuacas, dedicados a la conmemoración del universo para poder desempeñar su labor de agoreros o adivinos basados en la cosmovisión Nahua que fue el origen de la mayor parte de los habitantes del Anáhuac y, principalmente, de los de la cuenca central en sus grandes lagos.

La preparación de la conmemoración de los días de muertos se inicia el 28 de octubre, en que empiezan a prepararse haciendo las compras de los objetos y frutas que se pondrán en la ofrenda, así como confeccionando la luz o farol que guiará a los difuntos de la familia hacia su hogar, para que éstos no se confundan.

El 29 de octubre, ya con todos los implementos, se separan éstos y se ordenan para que el día 30 se ponga el altar de la ofrenda y se prepare la comida que se les ofrece, la que siempre tendrá que tener agua, sal, petate y luz, esta última la que dan las velas, una por cada muerto de la familia que se reciba de visita; un sahumerio para copal o incienso, tamales, fruta, pan y alimentos con bebida.

Además, se pueden agregar imágenes sagradas (hoy en día, se ponen santos, antes eran deidades, sobre todo la de Miquiztli o la de Omexayatl), también hay quien pone un mantel o ayate confeccionado especialmente para estas fechas, fotografías de los muertos, pulque o el alcohol que bebían, ya que las bebidas espirituosas los trasladaban a conocer otros mundos; platillos como mole, barbacoa, carne seca y otros que les gustaban a los difuntos.

El mismo día 30 por la noche se marca el camino a los muertos, desde la entrada del pueblo o a la orilla del lago, hasta la casa, alumbrando con la chilacayota, estrella o luz que se pondrá entonces sobre las casas y hasta que termine la celebración.

Así, ya todo preparado, se espera el toque de las campanas, el 31, a las doce del día (recordemos que para nuestra ancestral cultura, los días empiezan cuando el sol, Tonatiuh, está en el cenit, es decir, lo que ahora llamamos medio día).

Con toque de campanas, se recibe al mediodía a los niños muertos de la familia, prendiendo las brasas en el sahumerio y colocándole el copal o el incienso para que al quemarse, con su aroma se mezcle el alma de los muertitos, a los que se les recibe diciéndoles «…bienvenidos a esta santa fiesta de su casa, para recibirlos en su visita de cada año, esperamos que les guste la ofrenda que les hemos puesto, para que convivan en compañía de toda nuestra familia, que estamos juntos hoy, en la vida y en la muerte». Luego se sientan a platicarles ya recordarlos rezándoles.

A las siete de la noche se toman los tamales acompañados de atole y pan, para luego prender la fogata y nuevamente la estrella, que pende sobre la puerta.

Cabe apuntar que antes se usaba una chilacayota dura, que se vaciaba y, en el centro, se ponía un ocote que se prendía. Con el tiempo, los misioneros enseñaron a hacer estrellas con varitas delgadas, forradas con papel de china y al centro se ponía una vela prendida que les alumbraba el camino; ahora hay quienes emplean varilla de aluminio y papel celofán o plástico de intensos colores para confeccionarlos, iluminados por un foco.

Después platican un rato en familia y con sus muertos, antes de irse a dormir.

Por la mañana del día 1° de noviembre, se vuelve a desayunar con tamales y atole, se espera la despedida de sus muertos niños que regresarán a habitar los juncales, entre los pantanos, a las doce del día, cuando se les desea buen retorno y se les recuerda que se les espera para el año siguiente, mientras vuelven a doblar lentas y espaciadas las campanas de la iglesia.

Instantes después, con un redoble alegre, festivo, suenan las campanas que dan la bienvenida a los muertos grandes, al tiempo que en sus casas los familiares cambian los candelabros blancos por negros y se atizan las brasas con más copal e incienso, y se ponen flores de cempaxúchitl, se cambian los juguetes por los instrumentos de labranza o los utensilios de trabajo del muerto, o se agregan a aquellos, al tiempo que se dice «…esperamos que esta ofrenda que les hacemos sea de su agrado y digna de Ustedes, en esta santa fiesta por su visita a esta casa, que también fue suya. Aquí encontrarán comida y bebida para que merezcan con nosotros que los esperábamos…»

La comida se hace con mole (mulli) y carne de aves como pollo, pato y guajolote, y se preparan para charlar por la tarde con ellos.

Los niños de la familia se arreglan y salen de visita por el barrio, sonando su campana en la entrada de las casas, a donde al abrirles se hincan frente a la ofrenda, rezan alguna pequeña oración y dicen al dueño de la casa «…compañero mi tamal, no me des de la mesa porque me hace mal…» Luego se retiran los «campaneros» para ir a otra casa a donde la gente recibe a estos «pedigüeños», los que se hacen acompañar también de su chilacayote duro y hueco, al que le ponen una vela al interior y lo perforan en forma de calavera con hoyos para los ojos, fosas nasales y dientes.

Los abuelos vivos les hacen, con carrizo, algunos juguetes móviles y otros se hacen «carretones» con algún cajón o reja para fruta, al que le agregan ruedas a las que suben mientras unos empujan y luego se cambian para continuar su juego.

La familia se reúne a platicar con los muertos en torno a la ofrenda, contando las historias y hechos notorios de los ahí celebrados, dándolos a conocer a los chicos o se salen a calentar con las brasas, en algunos lugares se les pone espigas de maíz para sacarlas y azotarlas a fin de hacerlas tronar.

Se cenan tamales y atoles, se da algún mezcal o tequila para aguantar el frío de la noche y para que «…merezcan los familiares muertos» hasta las 12 de la noche, en que la campana suena una vez por el «toque de las ánimas», se prende una vela para cada pariente y una más por las almas olvidadas.

Por la mañana del día dos se prepara la despedida de los muertos, que nuevamente será a las doce con el redoble de doce campanadas que les dicen «hasta dentro de un año», después se come y se prepara la «alumbrada» o «iluminación», rindiendo homenaje a los seres que dejaron huella de su paso por este mundo, la que se hace en el Panteón, a la caída del sol, cuando éste se esconde, encendiendo cirios que asemejan luciérnagas, en cada tumba arreglada con flores, acompañando toda la noche a los muertos en ese ambiente de misterio y misticismo, para que estos «…tengan buen camino y no quieran quedarse o regresar, sino que vuelvan el año siguiente…», enmarcando esta relación de los vivos y los muertos.

El día tres, por la mañana y durante todo el día, los vecinos del pueblo se intercambian visitas y los productos de sus ofrendas, es decir, frutas, panes, tamales, mole y otros platillos, entre parientes, compadres, amigos y vecinos, diciéndose «…aquí le traigo esta ofrenda que dejaron mis muertitos para Ustedes…», y al terminar la visita, el anfitrión dice, dando él sus productos y viandas, «llévese esta ofrenda que dejaron mis muertitos para Ustedes…»

Esta ceremonia se remonta a la época de los ancestros y se repite año con año entre la simbiosis de Miquiztli y Jesucristo, con altares de imágenes católicas y a veces esculturas precuauhtémicas en piedra o barro, que se entremezclan en un ambiente con humo de ceras y cirios, aroma de sahumerios con copal o incienso, flores, guisos, canastas de carrizo, tenates de palma, petates y ayates; juguetes de barro y madera o de plástico, panes de yema de la época, unos de colores violeta y rojo, adornados con «lágrimas» y calaveritas, calabaza guisada o en dulce, mole verde, amarillo, rojo y negro, con pollo, gallina, güilota o totl (guajolote), frutas como naranja, jícama, tecojote, guayaba, plátano, manzana, entre papel picado de vistosos colores y figuras de cartón o papel compactado que figuran o representan a la muerte.

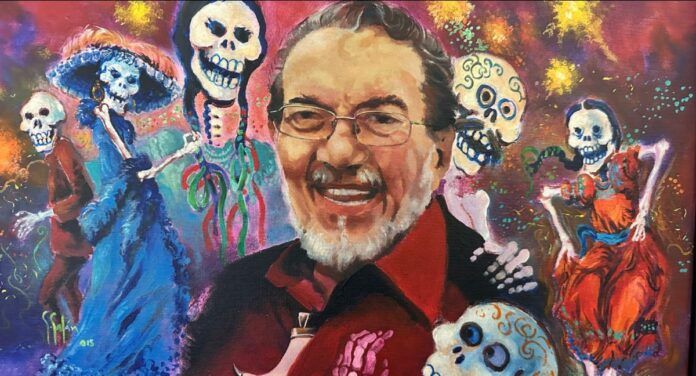

Hay sincretismo donde se platica y se reza en casa y en los panteones de cada pueblo y en sus iglesias y se escuchan prédicas de los sacerdotes y se celebran en las plazas exposiciones plásticas y actos culturales, en relación a la muerte, aunque sabemos que se concibe diferente, ya que en occidente, como se dijo, es un castigo, mientras que para las milenarias culturas nahuas, de aquellas familias salidas del mítico Aztlán~Chicomostoc es empezar la vida, para la que nos preparamos en ésta.

Cuentan las crónicas de la época que, al llegar los españoles a México, encontraron una organización y una civilización en los distintos lugares por los que fueron cruzando, quedando admirados, aunque remarcaban la poca vestimenta de los nativos (la que achacaban a las altas temperaturas no contrastadas como las de Europa), pero al llegar a la cuenca central del Anáhuac, en los grandes lagos, les llamó poderosamente la atención, al cruzar las nieves eternas del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, la gran organización de aquellas casas blancas y bien ordenadas de la isla, que después supieron que vivían los Cuitlahuacas, que se encontraba entre los lagos de Chalco y Xochimilco, así como el esplendor, nunca visto por ellos en ninguna ciudad europea, que tenía la Gran Tenochtitlan, en el centro del lago de Texcoco.

Cabe apuntar que en estas creencias y costumbres, la vida era un simple tránsito hacia la eternidad cósmica, por lo que la muerte no se tomaba como castigo, sino un signo distinto de honor y valentía, que permitía el paso a otro estadio o lugar del cosmos.

Así, los hombres que iban al Tlalocan (paraíso terrenal), por ser lugar con verano eterno, con regocijos y refrigerios, sin tener pena ninguna, en donde nunca faltaban viandas ni flores, en donde viven los dioses de cabellos largos que se llaman Tlaloque y son los que reciben a los que matan los rayos o se ahogan en el agua, y los enfermos de lepra, bubosos y sarnosos, gotosos o hidrópicos, a los que al morir, después de sus penas, se les vestía con papel o manta y se les ponía una vara en la mano para que ahí permanecieran.

Al cielo, para acompañar el cotidiano viaje del sol, van las ánimas de los muertos que sirven a la sociedad, ya sea porque mueren en combate, en las guerras o los cautivos que habían muerto en poder de sus enemigos, y las mujeres de parto. Ellos esperaban la salida del sol para guiarlo y llamarlo con el sonido de sus voces en alto, al tiempo que golpeaban las rodelas con sus flechas, y así seguían este viaje por cuatro años, a cuyo tiempo se convertían en aves de ricos plumajes.

Los que morían de enfermedades comunes o de viejos, pasarían cuatro años en el Mictlán o inframundo (obscuro e inhabitado) en donde vivían Mictlantecutli y su esposa Mictecacíhuatl, quienes recibían las ánimas de éstos, por dejar a sus deudos (hijos y nietos) pobres y huérfanos, además de no saber cómo han de acabar éstos, ni cómo pasarán los trabajos de esta vida, por lo que se les castiga con sufrir, perdiendo la esperanza de volver a encontrarse con los suyos, ni éstos lo podrán ver más, por lo que los amigos y parientes visitan a los deudos para consolarlos.

A los que así encontraban la muerte, se les vestía con papeles o mantas limpias y se les ataba, encogiéndoles las piernas, y les rociaban agua en la cabeza; luego les ponían un jarro con agua, sus papeles, las armas y las pertenencias del muerto, y todas juntas las quemaban a los ochenta días, para que los acompañaran, junto con un perro de pelo bermejo, con un hilo flojo de algodón color rojo en el cuello, el que mataban y quemaban junto con los otros aparejos, para que abrigaran al difunto, para que no recibieran gran pena.

A los difuntos los quemaban entre balanceos y cantos para luego depositar sus cenizas, carbón y huesos, en un hoyo redondo; otros colocaban los restos dentro de una olla, con una piedra preciosa de color verde (chalchihuitl) y la enterraban en una cámara de su casa y cada día le daban y ponían ofrendas; con los pobres, la piedra era de navaja (texoxoctli), las cuales ponían en su boca y suplían al corazón.

La idea dual de vida~muerte, luz~sombra, día~noche, claridad~obscuridad, da una explicación lógica a fenómenos que no puedan concebirse separados; pero nos permite entenderlos y trascender, por lo que hay ritos y mitos en regiones distantes que los hacen coincidentes, en todas las culturas verdaderamente antiguas, como son las del medio oriente, el oriente y el Anáhuac.

Aquí en el Anáhuac se rendía culto a los muertos en dos solemnes celebraciones del calendario civil, en los meses de Tlaxochimaco y de Xocotl~Huetzin, que describen los padres fray Diego Durán y fray Bernardino de Sahagún, por la majestuosidad y excelencia de estos festejos, desde la preparación de las vestiduras de quienes en estos intervenían, con pectorales y maztles bordados, los aromas que se untarían y pedrería que usarían, así como las tiras o penachos, del arte plumario, adornados con otro y joyas. Los teocalli se limpiaban y adornaban, quemando en los sahumerios copal para darles un agradable y místico aroma; se preparaban gran variedad de platillos con potajes y carnes, además de invitar a personajes de otras comunidades para su festejo.

Narran que se iniciaba la fiesta levantando el madero, de más de 15 o 20 brazas de alto, que el mes anterior se pusiera en la entrada de la ciudad (en honor a Xocotl) y lo fueran preparando, al devastarlo y alisarlo, antes del amanecer, con solemnidad y reverencia, se llevaba al templo; en su patio, se enhestaba, poniéndole sobre la punta una figura de pájaro hecha de masa de amaranto o bledo. En su derredor, se ponía la gran ofrenda de comida y de bebida de la tierra, que causaba admiración, por la cantidad de manjares y la belleza de los adornos de flores, plumas, juguetes de hueso o barro, con anzuelos, cantarillos, así como figurillas y joyas, como se ha encontrado en casi todos los entierros y centros ceremoniales, que describen el entorno del personaje y símbolos de sus culturas y creencias.

Los jóvenes y doncellas bailaban en derredor del Xocotl con alegría, luciendo sus adornos de plumería, mientras los señores hacían la ronda, los que comían y bebían con licencia (ya que el zumo de maguey era sagrado y destinado sólo a los hombres que, por su cultura, entendían su efecto y fuerza para limitar su ingestión).

Después del baile, el madero era trepado por algunos mancebos que, despojándose de sus ropas, quedaban desnudos para montar hasta que alguien lograra derribar la figura y luego llamándolo Xocotl~Huetzi (la caída del Xocotl), sirviéndoles de diversión, competencia, juego y regocijo.

En este doble festejo, nos cuenta Sahagún, a los cautivos que iban a ser sacrificados, se les adornaba y coloreaba, se les ceñía un maxtle de papel y una especie de estola sobre los hombros y hasta el sobaco, se emplumaba la cabeza y se ponía un bezote de pluma; su rostro se pintaba de color bermejo y las mejillas de negro; permaneciendo así hasta la media noche, en la que sus señores les cortaban sus cabellos de raíz, adelante del fuego y a honra de éste al amanecer, los ordenaban en fila frente al Tzompantli que era donde espetaban sus cabezas, de los que sacrificaban, después de despojarlos de todo adorno y desnudándolos, porque no tenían necesidad de vestiduras ni otra cosa, porque habían de morir.

Cabe recordar que en estas creencias y costumbres, la vida era un simple tránsito hacia la eternidad cósmica, por lo que la muerte no se tomaba como castigo, era un signo distintivo de honor y valentía, que permitía el paso al otro estadio, lo que no dejaba de causar tristeza a los amigos y familiares, por dejarlos de ver un tiempo, mientras se les llegaba a reunir.

Desde luego que sobre estos ritos mortuorios sólo podemos especular, ya que no existen los documentos o los vestigios en las esculturas y bajos relieves que nos permitan, con exactitud, precisar sus objetivos y prácticas, teniendo que recurrir a las crónicas de los que fueron «testigos de oídas», cuyas interpretaciones, tal vez tendenciosas y deformadas por su ideología, religión y costumbres, no les permitieron comprender el verdadero significado de lo que les narraban los nativos que se acercaban a ellos.

Sabemos que las exequias se les encargaban a los ancianos, mientras unos cantaban, los otros preparaban el cuerpo del muerto.

Estas ceremonias eran repetidas cuatro años, tiempo que se consideraba suficiente para cruzar los nueve estadios llenos de peligros, pasando entre las sierras, en donde estaba una culebra cuidando el camino y una lagartija verde, antes de los ocho campos fríos, desolados y unidos por estrechos pasos, hasta llegar al río en cuya ribera esperan los perros, para que si aquellos reconocen a su dueño lo ayuden a pasar.

Fuente: revistanosotros